Primary tabs

政府サイトのデータ消滅をインターネット・アーカイブが救う―Part 1

白人地主を救うため、トランプは南アへの援助を打ち切り、数百万人を生命の危険にさらす

何が資本主義を崩壊させたのか? ヤニス・バルファキス、新著とアサンジを釈放すべき理由を語る

ベネズエラ キューバ ニカラグアへの米国の「経済戦争」が移民危機に拍車をかけている

反中感情に煽られたTikTok弾圧はビッグ・テックの真の脅威を見落としている

コロンビア大学のガザ連帯キャンプ、逮捕や停学のリスクを冒して続行

気候危機をめぐりモンタナ州を提訴した若者の声

初のアフリカ系副大統領が登場したコロンビアでアフリカ系の抵抗の歴史と感性を描く音楽映画企画がスタート

豪州のグリーンスライド 気候災害の波が緑の党&労働党を押し上げ石炭推進政権を倒す

スティグリッツ「米国の金利政策が世界的な経済危機を悪化させる」(前半10分)

ジェフリー・サックス:米国の「危険な」政策と「西側の偽りの説明」がロシアや中国との緊張を煽る(前半)

シリコンバレーの光と影 マルコム・ハリスが新刊『パロアルト:カリフォルニアと資本主義と世界の歴史』を語る

「ロー対ウェイド」判決が覆されて半年 米国の「中絶の権利」の現在地(前半)

「すべての始まり」デビッド・ウェングローと故デビッド・グレーバーの共著は新しい人類の歴史を語る

言論の自由を審判:インターネットの未来が変容しかねない最高裁審問

クリス・ヘッジズ獄中のWikiLeaks創設者ジュリアン・アサンジの結婚式を語る 「ロンドンの獄中で彼は壊れていく」

ウクライナは停戦へ NATOの東欧拡大は核戦争の脅威を高める

「アメリカの叛乱」 1.06議会襲撃事件を経て過激な右翼運動は少数派から主流派へ(前半)

ビエト・タン・ウェン アジア系ヘイトの根源を語る:米国の植民地主義から中国脅威論まで

チリの国民投票はピノチェト時代の憲法の改正を圧倒的に支持

デブ・ハーランドの内務長官指名は先住民系米国人にとって「重要な一歩」

『仕事は報いてはくれない』

ベゾスが退任してもアマゾンの「略奪的ビジネスモデル」は続く

100カ国以上がWTOに求めるワクチン特許の適用免除を米国が阻む理由は?

東京五輪開幕 コロナと酷暑で矛盾が煮詰まる利権の祭典

東京五輪おことわり! 国内感染者急増で中止の声が拡大もIOCは耳を貸さず 儲けるのは誰?

シアトルの戦いから20年:バンダナ・シバとロリ・ウォラックがWTO抗議運動を語る(前半)

フランシスコ教皇が日本で核兵器の廃止を要求 米国ではカトリック反核運動家が収監に直面

世界で一番幸せな場所? ディズニーの遺産相続人がディズニーランドの労働者酷使について批判

ベネズエラ外相:米国はラテンアメリカの政治に絶えず介入している

気候変動が感染症の流行を 起こりやすくしている

アルンダティ・ロイ:資本主義は気候危機と不平等の解決を阻む「宗教の一種」)

『地球が燃えている』ナオミ・クライン(4)極右白人至上主義の台頭は気候危機と関連

『地球が燃えている』ナオミ・クライン(3)グレタ・トゥーンベリの特異な能力

『地球が燃えている』 ナオミ・クライン(2) グリーン・ニューディールの提言

『地球が燃えている』ナオミ・クライン(1)「トランプ・ストローの中身は?」

『RBG 最強の85歳』ルース・ベーダー・ギンズバーグ最高裁判事の生涯を追う注目の記録映画

デュポンとの闘い 化学大手がテフロンのフッ素化合物の世界的な健康リスクを隠蔽(後半)

デュポンとの闘い 化学大手がテフロンのフッ素化合物の世界的な健康リスクを隠蔽(前半)

監視資本主義の時代 「グーグルで検索のつもりが、グーグルに検索されていた」

チョムスキー:キャラバンは米国がつくり出した悲惨と恐怖から逃れてくる人々

オカシオコルテス議員 「グリーン・ニューディールはエリート主義じゃない」

世界的な学校スト運動を触発した15歳の活動家グレタ・トゥーンベリに聞くー前半

バンダナ・シバ:1%の支配に反撃して6度目の大量絶滅を防げー(2)1%のマネーマシン

バンダナ・シバ:1%の支配に反撃して6度目の大量絶滅を防げー(1)毒のカルテル

未来の抹殺:アマゾン森林破壊を急加速するブラジルに世界中から非難

ナオミ・クライン 火事場泥棒の資本主義を検証 "ショックドクトリン"応用編 -後半

オカシオコルテスの「未来からの伝言」 グリーン・ニューディールが変えた世界

経済学者ジェフリー・サックス:米国の違法な経済制裁がベネズエラを荒廃させ4万人以上を死なせた

再教育キャンプ、潜入と監視:中国政府によるウイグル人ムスリムの迫害

米政府の経済封鎖による打撃がベネズエラのクーデターの試みを後押し

グリーン・ニューディール 上院で否決 広がる運動を阻止する悪あがき

世界的な学校スト運動を触発した15歳の活動家グレタ・トゥーンベリに聞く―後半

米国人教授 ケンブリッジ・アナリティカが保有する自分の心理学プロファイルの開示を請求

米国企業のCEOがプエルトリコの電力民営化を提案 島民はコミュニティ所有の太陽熱発電を要求

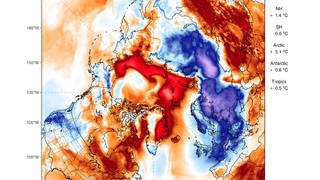

「異様に暖かい」冬の北極 科学者たちは気候変動の最悪シナリオ見直しへ

国際女性デー:「男性優位社会と資本主義の同盟」に抗議しスペイン全土で女性のゼネスト

テキサス銃乱射事件 「何が白人男性を駆り立てるのか?」

「命のための行進」銃規制を求める生徒たちのスピーチ

湾岸戦争と米国の戦争プロパガンダ機構の進化

「ファシズムは、こう機能する」ジェイソン・スタンリー(2)ファシズムには強いパパがいる

「ファシズムは、こう機能する」ジェイソン・スタンリー(1)トランプ、ボルソナロ、世界的なファシムズの台頭

スティーブン・キンザー(2)マーク・トウェインと反帝国主義連盟の忘れられた歴史

スティーブン・キンザー(1):米国のレジームチェンジと内政干渉の百年史 イラン、ニカラグア、ハワイ、キューバ

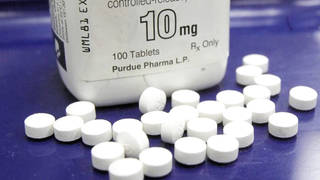

オピオイドまん延の起原:20年前の情報隠蔽と製薬会社幹部の大罪を見のがす司法省

急拡大する巨大メディア企業シンクレア キャスターに画一台本の読み上げを強要して批判殺到

金正恩との歴史的な首脳会談後トランプが朝鮮半島の「挑発的な」合同軍事演習を止めると約束

ホワイトハウスの入植者 トランプ大統領は米国大使館のエルサレム移転を宣言

サンフアン市長が語るプエルトリコのショックドクトリン

テキサス州銃乱射で26人死亡 過激な銃ロビーと不十分な身元調査を嘆く

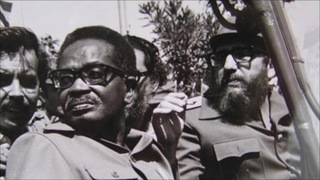

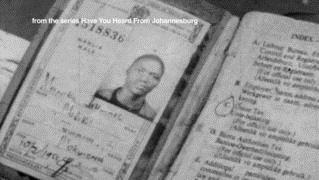

アフリカの独立運動を支援したフィデル・カストロとキューバの知られざる歴史

スタンフォード大学レイプ被害者の陳述書を1300万人が閲覧 「重大な転機」と活動家

バーバラ・リー下院議員:終わりなき戦争を可能にしている9.11武力行使権限を撤回せよ

俳優シェイリーン・ウッドリー パイプライン融資銀行へのボイコットを呼びかける

フリント市民は汚染水に高額水道料 ネスレは地下水を無料で汲み上げ

「長き一夜」強制収容所の歴史と今日における他者排斥の風潮 アンドレア・ピッツァー (2)

「長き一夜」強制収容所の歴史と今日における他者排斥の風潮 アンドレア・ピッツァー (1)

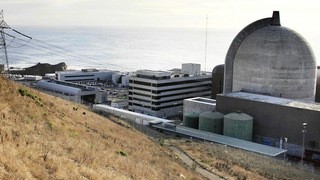

カリフォルニア州 最後の原発が閉鎖へ 再生可能エネルギーへの転換が加速

『トランプランドのマイケル・ムーア』(2)「人間火炎瓶」トランプを投げつけろ

映画 『トランプランドのマイケル・ムーア』(1)トランプ 白人男性 断末魔の恐竜の叫び

気候変動で世界の寄生虫の3分の1に絶滅のおそれ 影響は甚大と米科学者

ドナルド・トランプが撒き散らす肉食獣系略奪思考:女性への暴力根絶を訴え立ち上がる女たちのV-Day

チョムスキー講演:トランプ政権の登場で人類の存続に危険信号

グアムで米軍駐留への抵抗が拡大 米朝間の挑発と瀬戸際外交でミサイル着弾の危機

「ヘイト」後の人生:ネオナチ集団からの離脱を支援する非営利組織にトランプ政権は補助金を取り消す

ナオミ・クライン『NOでは足りない』トランプのショック政治に抵抗するために(2) バーニー、コービン、革新候補を押し上げる下からの反乱

ナオミ・クライン『NOでは足りない』トランプのショック政治に抵抗するために(1)ホワイトハウスのブランド化

盗人政治? イバンカとジャレッドのホワイトハウスでのお仕事

核兵器禁止条約に向けた国連交渉をボイコットし 1兆ドルかけて核軍備を刷新する米国

ハリケーン・マシューと気候変動の関係を報じないメディアに第一級の気候学者が声を上げる

ビヨンセがスーパーボウルを席巻 ハーフタイムショーでブラックパンサーや「黒人の命も大事」に表敬

FBIはアップルをひとかじり? 両者の最終対決を元CIAエージェントが語る

朴槿恵の罷免と緊迫する朝鮮半島情勢 THAAD配備を急ぐ米国の太平洋東アジア地域戦略

ベルタ・カセレス追悼 ホンジュラスで暗殺された先住民&環境運動の指導者

「移民が非合法になった経緯」 アビバ・チョムスキー 米国の移民労働者搾取を語る

スタンディングロック特集(2) 警察の過剰な取り締まりとアメリカ先住民へのシステマティックな差別の歴史

スタンディングロック特集(1) DAPLの警備員 「水の保護者たち」に犬をけしかけ唐辛子スプレーで攻撃

コロラド州初の黒人女性大麻企業家が語る食用利用、投獄、大麻産業における白人支配

最悪の核災害チェルノブイリから30年 米国の活動家たちが現在進行するリスクを警告

アメリカの急進派 I.F.ストーンの生涯とその時代-後半

『分断される米国』: 米国の不平等の実態を検証する新TVシリーズ番組

アメリカの急進派 I.F.ストーンの生涯とその時代-前半

クリス・ヘッジズとロバート・ライシュ サンダース撤退後の選択肢について討論

パナマ文書公開で大躍進のアイスランド海賊党 次期政権を担う可能性も

7万人の断種につながりナチ科学者の弁護にも引用された米国史上最悪の最高裁判決

70年前に強制収容された12万人の日系米国人:ふたたび起こる可能性

ジョセフ・スティグリッツ クリントン候補に提言 「米国経済のルールを書き換えよう」

「民主主義への渇き」 緊縮行政が引き起こしたミシガン州フリント市の深刻な水道汚染を現地取材

近代オリンピック秘史と祭りをダシにする惨事便乗型資本主義

ミシェル・アレグザンダー:現在の黒人大量収監のルーツは奴隷制度やジム・クロウ法に

イエスメン 政府高官を装い 国土安全保障会議で再生可能エネルギー革命を発表

潰された虫けらじゃない パキスタンの子どもの巨大写真で米無人機操縦士に立ち向かうアーティスト

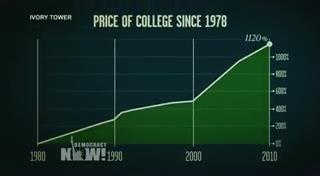

大学は行く価値があるのか? 新作映画が描く高等教育機関の持続不能の支出と学生ローン

ハーバード大学で化石燃料からの投資撤退を求める学生や教員が本部ビルを占拠

ケリー国務長官の広島訪問の陰で 米国は1兆ドルかけて保有核兵器をひっそりと刷新

ミシェル・アレグザンダー: ファーガソンの抗議は刑事司法による人種統制の廃止を要求する

我々が支払う代償:オフショア資産隠しが国内の人々の金を盗むことになる理由

ブロキュパイ運動 ユーロ圏の「緊縮政策の実験」を止めよ フランクフルトで数千人のデモ

FCC ネット中立性の保護に転換 ケーブル業界の支配から「開かれたネット」を守る市民の勝利

TPPの本当の危険:トランスカナダ社がパイプライン却下で米国に損害賠償を請求 WTO敗訴で精肉の産地表示も撤回

メアリー・ロビンソン: 人権とジェンダーの平等が気候変動対策の根幹

グレン・グリーンウォルド: パリ襲撃を口実に市民監視を正当化する政府、戦争を煽る「従順」なメディアとムスリムへの卑劣な責任転嫁

悪魔のチェスボード:アレン・ダレス、CIA、米国の秘密政府の台頭 (2)ケネディ暗殺の陰謀

悪魔のチェスボード:アレン・ダレス、CIA、米国の秘密政府の台頭 (1)破壊的な遺産

バーニー・サンダース上院議員 ギリシャからプエルトリコまで金融ルールは1%のための八百長

クライン&ルイスの映画「これがすべてを変える」 気候変動の最前線で闘う人々が切り開く未来

黒人女性ブリー・ニューサムが南軍旗を自分の手で引きずり降ろした理由

銀行家の訴追を拒んだホルダー前司法長官 古巣の企業法律事務所に戻る 「究極の回転ドア」

変わりゆくキューバ (2) 先駆的な有機農法システムは米国アグリビジネスの参入で生き残れるのか?

オーストラリアの保守派首相トニー・アボットが与党に引きずり降ろされる タリク・アリ

「英国の政治反乱」 タリク・アリ 労働党の新党首ジェレミー・コービンの当選について

オバマ政権による空前の武器輸出が中東の戦火をあおっている?

変わりゆくキューバ (1)米国との関係正常化がもたらす大きな希望と課題

TPP 新たなリーク文書で国民の健康と医療への企業支配強化が鮮明になり 米国内の反発が高まる

学生ローン危機に対するオバマ大統領の取り組み 返済条件の大幅緩和も焼け石に水?

ロバート・J・リフトンとの対話 (2) 悪の社会化 専門家・知識層とジェノサイドの関係

「ナチスの医師たち」の著者ロバート・J・リフトンとの対話 (1) CIAの拷問に加担した心理学者の罪

個人情報を収集し世界をコントロールする隠れた闘い ~ブルース・シュナイアー

「資本主義と気候の対決」ナオミ・クライン

エクアドル大使館のジュリアン・アサンジ 2014年7月

次のシリザ? スペインM15運動から生まれた反緊縮政党ポデモスの大躍進 党首パブロ・イグレシアスに聞く

現代の戦争の姿を決定づけた自動小銃の発明者ミハイル・カラシニコフ 94歳で死去

左派シリザ党が歴史的勝利 ギリシャが最前線を行く欧州の反緊縮の闘い

ベネズエラは本当に「深刻な脅威」か? 米国の新たな制裁措置で緊張が高まる

怯えるフランスのムスリム 『シャルリエブド』襲撃後に高まるイスラム憎悪

教皇フランシスコと「解放の神学」ポスト共産主義時代の復権

地球を貪る資本主義を非難し 世界のカトリックに気候変動への決起を促す 「急進的」教皇フランシスコ

マッチョな男像が横行する米国のゲーム界 女性蔑視への批判は命がけ

イスラム国に処刑された米国人ジャーナリスト、ジェームズ・フォーリーの本当の声

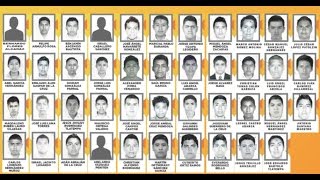

メキシコの失踪学生たちは 米国が支援する「麻薬戦争」の犠牲者?

学生集団失踪事件で揺れるメキシコ 政府と犯罪組織が融合して市民を弾圧

CIAの拷問 ドイツで刑事告発へ ブッシュ政権の高官たちを訴追できるか?

「偽善のサーカス」 ジェレミー・スケイヒル がパリのデモに参加した世界首脳の報道弾圧を批判

テレビに映らないW杯 警察の取り締まり強化と強制退去

ノーム・チョムスキーが告白 本当は大学教育を受けていない 自分の映画も見ていない

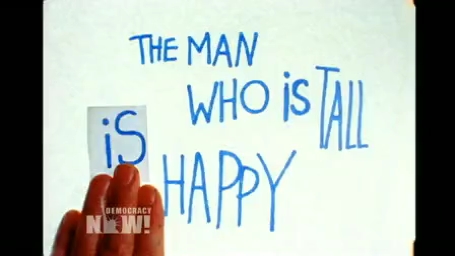

アニメで語るチョムスキー ミシェル・ゴンドリー監督の斬新な映画『背の高い男は幸せ?』

ラルフ・ネイダー 「もう止まらない 左派と右派の連携が企業支配をくつがえす」

サパティスタ蜂起から20年 NAFTAに立ち向かったメキシコ先住民が築いたオルタナティブ社会

NAFTAの20年で雇用流出 所得格差 環境衛生基準の劣化 なぜ阻止できなかったのか?

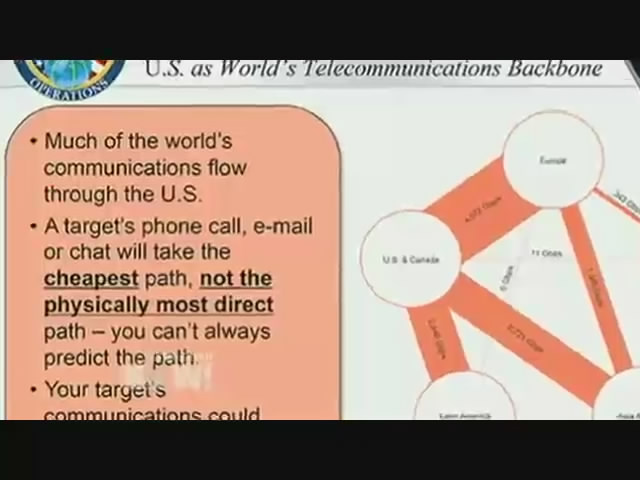

暴露 スノーデンが私に託したファイル ~(4)既存メディアには現状を変えられない

暴露 スノーデンが私に託したファイル ~(3)まるでスパイ映画のようだった

経済学者J・スティグリッツ 米国主導の世銀・IMF体制に挑戦する新BRICS銀行に大喝采

『戦争の身体』~(1) イラク傷痍軍人トーマス・ヤングの反戦運動を描く映画

『戦争の身体』~(2) トーマス・ヤングのインタビュー 2008年3月

警官か兵士か?ファーガソンで市民の抗議に地元警察は戦争なみの軍備で対応

CIA 麻薬取引 中南米の反革命ゲリラのつながりを暴いて葬り去られた記者ゲイリー・ウェブ

イスラム主義民兵団が各地で争うリビアの混沌 NATOの軍事介入はなにを招いたか?

USAIDは新たなCIA? 反カストロを煽動するSMSサービスを密かに構築

世界金融規制の撤廃を企むサービス貿易協定(TISA)の機密草稿をウィキリークスが公開

イラクは既に分裂した―「イスラム国」台頭の影響は?

暴露 スノーデンが私に託したファイル~(2) 彼は超優秀なサイバー・スパイだった

暴露 スノーデンが私に託したファイル~(1)国民監視のウラとオモテ

「戦争犯罪人は来ないで」 コンドリーザ・ライスがラトガーズ大学卒業式典を辞退

石炭企業からの投資撤退 スタンフォード大学の決断

アニマルライツ運動はテロリズム? 国家安全保障を隠れ蓑にする産業界

マイケル・パウエルの置き土産とネット中立性を守るバトルの再開

【EXPRESS】イラン・パペ:イスラエルは2014年にアパルトヘイト国家の道を選んだ

第一次世界大戦の平和主義者に学ぶ反戦運動のレッスン パート2 コンゴの呪い

ソ連崩壊から20年 共産党が大躍進 ~ロシアの民主化とショックドクトリン

シアトル市が最低賃金15ドルを採択 残る課題とは

NSA内部告発報道にジョージ・ポーク賞 2: 記者会見

NSA内部告発報道にジョージ・ポーク賞 1: 受賞スピーチ「真の受賞者はスノーデン」

トムズリバー 公害訴訟で多額の和解金を勝ち取った町

第一次世界大戦の平和主義者たちから学ぶ反戦運動のレッスン

殺される環境保護活動家たち 資源開発の裏側で起きていること

奴隷とアイビーリーグ: 奴隷制度が支えた米名門大学の発展

パイプラインの政治学 「オイルロード」と民主主義

公民権活動家ユリ・コウチヤマの回想 マルコムXとの友情、日系人収容所の経験

緩慢なジェノサイド ウラン採掘の健康被害を先住民族が訴える

ウクライナ危機を煽るのはだれ? 米露の役割を検討

米兵たちが東京電力を提訴 原発事故の被曝による健康被害を訴える

アパルトヘイトへの挑戦 ポラロイドのBDS運動

新たな冷戦のまっただ中 ロシアとウクライナ危機

新たな冷戦?ウクライナ政変の背景を探る

メタデータによる処刑 NSAの暗殺関与

日本のショックドクトリン:原発事故から3年、国粋主義と軍国化にひた走る安倍内閣

沖縄の抵抗 米兵による暴行事件や環境破壊に立ち上がる住民たち

ノーム・チョムスキー講演「中心の崩壊~ラディカルな想像力の再考」

「ハンナ・アーレント」 アイヒマン裁判を取材したドイツ系ユダヤ人思想家の映画

「ゴリアテ」イスラエル社会でレイシズムが加速

ワシントンポストを買ったベゾスのアマゾン・ドット・コムはグローバル企業の象徴

ウィキリークスがTPP知財条項の草案を暴露

「アパルトヘイトへのロードマップ」 バンツースタン化するパレスチナ国家

サウジのバンダル王子がシリア反政府勢力を支援 1980年代の再現か

米国が対エジプト軍事援助を一時停止 その実態は

米国 軍事分野の輸出規制を緩和 経済効果とリスクのバランス

政府の学生ローンが若者を餌食に生み出す第二の住宅バブル

デトロイト市の財政破綻「緊急財政管理官」による再建の中身

核ホロコースト 増大する核兵器事故の危険性とその秘密主義

暗号メール・サービスLavabitに閉鎖を決心させたものとは?

ナショナル・セキュリティー・レター(国家安全保障書簡)の口外禁止規定を暴露した裁判闘争

チリ・クーデターから40年 ビクトル・ハラの遺族が米国で容疑者を提訴

イスラム学者タリク・ラマダン 中東に広がる反米運動を語る

エジプト モルシ大統領解任 ふりだしに戻った民主化への道

バーモント・ヤンキー原発が廃炉へ 老朽化する原発のゆくえ

コーネル・ウェスト オバマの偽善を批判―トレイボン・マーティン射殺裁判への発言で

混迷を深めるシリア内戦 パトリック・コウバーンの提言

1970年代のCIA告発者が語るスノーデン事件の「本当の問題」

グアテマラの元独裁者リオス・モントに歴史的判決下る

ブラックパンサー党の日系人幹部リチャード・アオキはFBIの情報屋だったのか?

罰せられる島ビエケス 米軍撤退後も続く被害

世界を戦場にしていい理由 9.11から無人機攻撃まで

「人殺しには手を貸さない」市民的不服従としての納税拒否

資本主義がインターネットを民主主義の敵にする

100のウィキリークスを:監視体制への対抗手段

マニング裁判開始「私たちは内部告発に頼るしかない」

米国の監視体制をあばいたNSA内部告発者エドワード・スノーデンが名乗り出る インタビュー

カトリック教会に巣食うファシスト 信徒虐待と解放の神学弾圧の関係

移民法改革案「法律はいつも細部にワナがある」

バングラデシュ工場崩落 問われるグローバル企業の責任

コモーション・ワイアレス ネット接続を皆で共有し、参加型の民主主義を推進しよう

チャベスの遺産とベネズエラの未来 追悼座談会 後篇

チャベスの遺産とベネズエラの未来 追悼座談会 前篇

「癒える権利」運動:私たちは共に同じ戦争による被害者

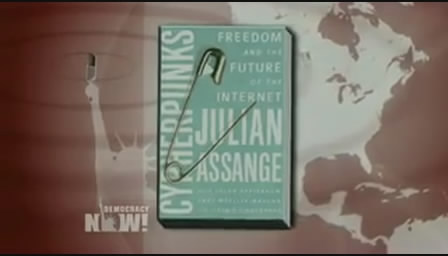

サイファーパンクス ジュリアン・アサンジが語るネットの自由と未来 (後半)

サイファーパンクス ジュリアン・アサンジが語るネットの自由と未来 (前半)

TORプロジェクトのジェイコブ・アッペルボーム 歯止めのない捜査手法に懸念

元NSA職員ウィリアム・ビニーが国民監視体制の拡大を警告

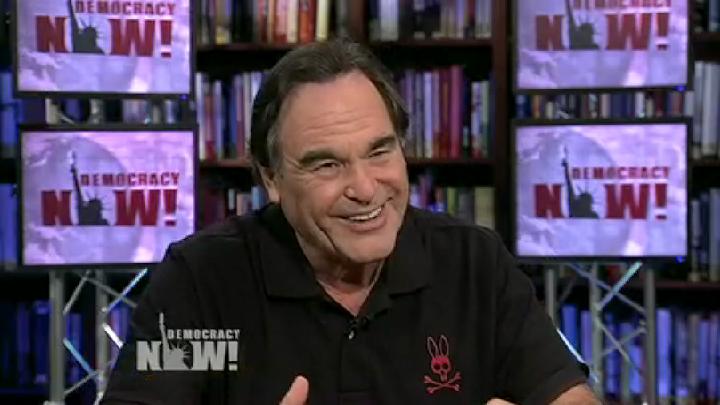

オリバー・ストーンの「語られざる米国史」後篇

オリバー・ストーンの「語られざる米国史」前篇

2012/11/16(Fri)

『リデンプション』 大都市の片隅で空き缶回収で暮らす人々

真の公平性とは?メアリー・ロビンソンの提言

接続の自由:アーロン・シュワルツのF2C基調講演

アーロンシュワルツはなぜ死んだか?

『汚い戦争』―世界に広がるオバマの戦争

【EXPRESS】追悼 チャベス大統領 ~オバマは「地獄のにおい」

「ピンチはチャンス」ナオミ・クライン 巨大ハリケーン「サンディ」後の戦略を語る

借金をストライキ!「ローリング・ジュビリー」とは?

バングラデシュの工場火災跡からウォルマート・ブランドの服が

もう1つの9/11:1973年9月11日 米支援のピノチェトがチリの実権を握った日

CIA職員がイタリアで有罪に オバマ政権は拷問を免罪パート2

CIA職員がイタリアで有罪に オバマ政権は拷問を免罪

米大統領選テレビ討論会で隠されたこと

米国大統領選:討論会で裏取引?

大統領候補者が公開討論に参加しようとして逮捕

ウィノナ・ラデューク 「インディアンの土地の軍事化」を語る

ビンラディンを ジェロニモと呼び、いまも先住民の撲滅にいそしむ米国政府

先住民活動家デニス・バンクス「同化政策は失敗」

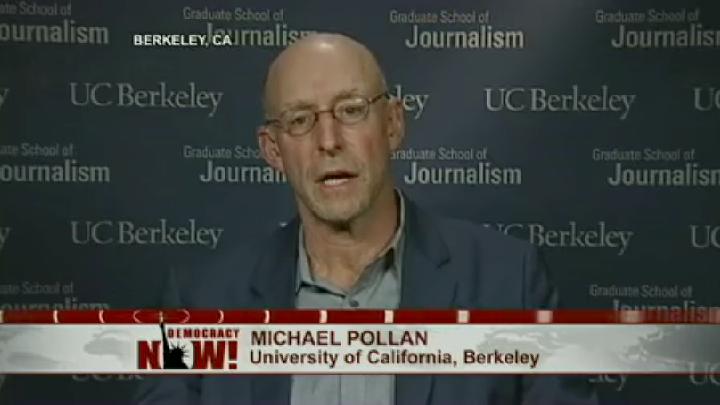

マイケル・ポーランが語る遺伝子組み換え産業による食の支配─ニューヨーク市の甘味料入り清涼飲料水販売規制をめぐって

マイケル・ポーランが語る遺伝子組み換え産業による食の支配─遺伝子組み換え食品の表示をめぐって

インターネットがあなたに見せないもの

ウディ・ガスリー:秘蔵映像とリバイバル・ソングで綴るラディカルな人生 パート2

ウディ・ガスリー:秘蔵映像とリバイバル・ソングで綴るラディカルな人生 パート1

『アメリカン・ドリームの裏切り』バーレット&スティールが新著を語る

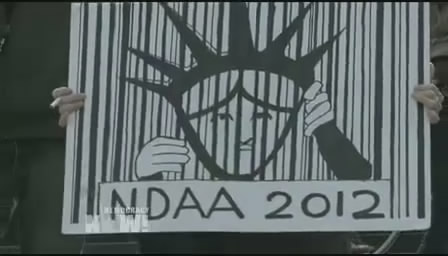

テロ容疑者の罪状なき無期限拘禁は合衆国憲法に違反 国防権限法に差し止め判決

WikiLeaks:米国大使館によるハイチ干渉の実態

映画『帝国の収穫』で見る米国と移民の「切っても切れない関係」

NY市警に沈黙の抗議 マイノリティ市民の自由を奪う路上尋問

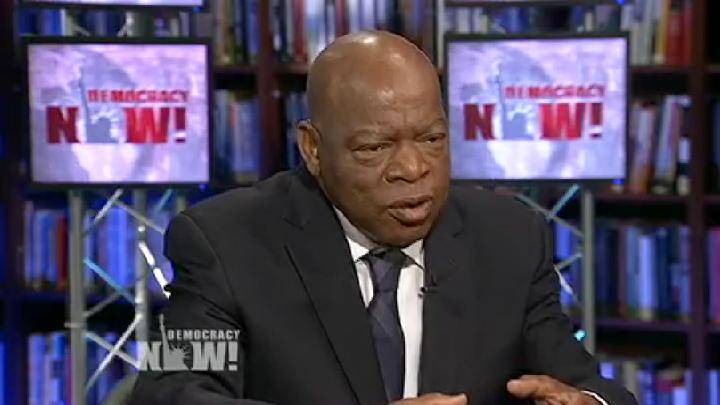

米国公民権運動を20代の信念で支えたジョン・ルイス 投票権獲得の闘いを語る

人体実験の暗黒の歴史 ナチからタスキギー、プエルトリコまで

1940年代グアテマラで米国人医師が梅毒感染実験

死の薬:米食品医薬品局 急速成長の海外治験産業の規制できず

WikiLeaks: ファイザー ナイジェリアで子供への実験薬投与による医療被害のもみ消しをはかる

「住宅を占拠しよう」差し押さえ阻止の直接行動

なぜ?停戦交渉が進む中で行われた2012ガザ爆撃

内部告発した米軍兵士ブラッドリー・マニングの人生は「アメリカそのもの」

ガンジーの非暴力とは~ガンジーの言葉を通して

過去最高の選挙献金 大富豪たちが密室で決める 選挙のゆくえ

ハゲタカ・ファンドで築いたミット・ロムニーの財産

オリンピックに乗っ取られたロンドン

黒人の自由を求める運動の肉声を記録したパシフィカアーカイブ

NSAの内部告発者トーマス・ドレイクとオバマ政権による迫害 (2)

NSAの内部告発者トーマス・ドレイクとオバマ政権による迫害 (1)

ユタ州に巨大監視センターを建設するNSA

パラグアイのルゴ大統領失職 中南米の潮流に変化か

ジョセフ・スティグリッツ:『世界の99%を貧困にする経済』

メキシコ大統領選 旧支配政党PRIが復権か

オキュパイ運動の先駆け スペインのM15運動,占拠運動

メープルの春:ケベックが連帯の赤であふれた大規模学生スト

英国公務員が第二次大戦後最大のゼネスト

「大使館に押し入れば、前代未聞の外交特権侵害」アサンジ弁護士

アサンジ亡命を認めたエクアドルの勇気

ウィキリークス:中南米での影響

オンライン海賊行為防止法(SOPA)は検閲か? ウィキペディアVS著作権同盟

追放されたモルディブ前大統領モハメド・ナシードが語る

ウィスコンシン州リコール選挙 ウォーカー知事再選のカラクリ

NATOは存在すべきか? 同盟の目的とアフガニスタン戦争の将来を討論

「NATOに反対、戦争に反対」NATO首脳会議場に向けて帰還兵が従軍メダルを投げつける

「私たちの歴史は抹消させない」アリゾナ州行き「密輸」キャラバン誕生

アリゾナ州がエスニック教育をカリキュラムから排除 人種統合の歴史を巻き戻し

メキシコに追放される移民の子供たち

MFグローバル社倒産で前NJ州知事に厳しい尋問 資金不正利用を知っていたとの証言で

ポール・クルーグマン「さっさと不況を終わらせろ」 (2) ユーロ圏の危機ほか

ポール・クルーグマン「さっさと不況を終わらせろ」 (1)いまは赤字削減より財政支出を

誰がチェを殺した? CIAの完全犯罪

TPPは貿易協定の衣を着た企業による世界支配の道具

アノニマス参上:世界に広がるハクティビズム

アノニマス参上: ハクティビストの「名無しさん」がOpBARTを説明

アノニマス参上: ベイエリア高速鉄道(BART)のムバラク化に非難集中

生まれ変わるメーデー: オキュパイ運動が労働者や移民運動と共闘

国会事故調査委員会 福島原発事故は「人災」

イエメンの政権交代は「中途半端な革命」 サーレハ大統領の訪米の意図とは?

映画『グラニート』が描くグアテマラ集団虐殺に裁きを求める闘い

グアテマラ次期大統領オットー・ペレス・モリーナの過去

スペインで緊縮財政に抗議のゼネスト

『鉄路の血痕』 ベトナム帰還兵ブライアン・ウィルソン氏が語る反戦運動

シリア政府は国民に対する戦争を始めた アサド体制下の民衆弾圧

ホウラ虐殺で高まる軍事介入の要請に警鐘 シリア内乱の危機

ヴィジャイ・プラシャド:軍事介入は、シリアの殺戮と悲惨を本当に救うのか?リビアへのNATO攻撃の検証が先決

中東の覇権争い:内戦化するシリア危機に対して国際社会は?

新たな黒人隔離:カラーブラインド時代の大量投獄

ランダル・ロビンソン 「記憶」の力を語る

企業が海外で関与した人権侵害について米国の裁判所に提訴できるかどうか 最高裁判断へ

企業に無制限の選挙献金を許すシチズンズ・ユナイテッド判決に異議あり!

法人利害の州議会内促進を秘密に行うALEC 州法の改訂のための年次総会

ALECが民営刑務所業界と結託して囚人労働による組合労働者の置き換えを画策

メディア改革全国会議 リストラの嵐の中でジャーナリズム、ブロードバンド、放送を考える

ニューヨーク州の無人機基地に抗議 政府の犯罪を告発するのは市民の義務

恐怖、売ります:米国でイスラム嫌悪を仕掛ける「専門家」とその財源

エジプト大統領選は決選投票へ 旧体制派候補に抗議が再燃

エジプトのショック・ドクトリン? ムバラク後の経済危機と混迷の大統領選挙

革命は終わらず エジプトの民政移行を求める勇敢な闘い

ラルズセックのサイバー活動家たち リーダーの裏切りで逮捕-アサンジ訴追への準備か?

米国ではアサンジに起訴状が? ストラトフォー社漏洩メールが示唆

「セラヤ追放クーデターの黒幕は米国」ホンジュラス元閣僚が証言

マヌエル・セラヤ独占インタビュー 追放から2年、ホンジュラス前大統領の帰還(2)

マヌエル・セラヤ独占インタビュー(1)

『帝国の収穫』 フアン・ゴンザレスが詳細に描く米国ラティーノの歴史

50年ぶりの米大統領プエルトリコ訪問

「バーレーン:闇の中で叫ぶ声」の監督 弾圧下での困難な取材を語る

マフムード・マムダニが語るリビア アフリカ連合の「危機」 南スーダンの前途

新生リビアを取り巻く環境と課題

ネット時代の民主主義 オンラインの自由を求める世界的な闘い

【EXPRESS】タックス・ドジャーズ「1%のためにバッティング」

米国内の戦争: 9.11後の連邦補助金で警察が軍装備を購入

非暴力デモの鎮圧にトウガラシスプレーを使う警察に開発者が非難の表明

オークランドからニューヨークまで 警察による占拠抗議運動の取り締まりは 「新軍事都市」の前触れ

マイケル・ムーアとナオミ・クライン:怒りから希望へ 「すべての場所を占拠せよ」

アラブ世界の「民主化」を本当は望まない米国とNATO

米大統領の判断で米国市民の無期限勾留が可能に?

COP17 青年使節が気候正義を訴える人間拡声器のパフォーマンス

ダーバン合意 約束を反故にして途上国に責任を転化する先進国の常套手段

インドの活動家プラフル・ビドワイ:気候変動の政治学と危機に陥る世界

グリーンピース事務局長クミ・ナイドゥ:反アパルトヘイトから気候正義へ

元FCC委員マイケル・コップスが語る米国メディアの未来

チェルノブイリの大惨事:世界最悪の原発事故から25周年

NATOのリビア空爆は米軍のアフリカ進出への布石?

9.11のTVニュース・アーカイブ: 3000時間分の映像がオンラインで

殺人と汚職をめぐるムバラク裁判に沸くエジプト

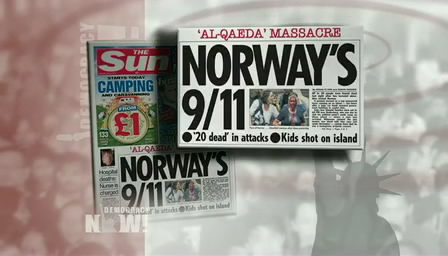

ノルウェーの大量殺人事件報道に見る「テロ」報道の色眼鏡

ウォール街の占拠を超えて

ナオミ・クライン「ウォール街を占拠」に参加 パート2

ナオミ・クライン 「ウォール街を占拠」に参加 パート1

「ウォール街を占拠」ズコッティ公園から強制退去

ジェニン自由劇場のジュリアノ・メル=ハミスの殺害

ガザ支援船団に参加の米国船 ギリシャ当局の出航禁止に挑む

アラブ人作家2人の共同インタビュー アラブの春とイスラエル=パレスチナ

ファタハとハマスの和睦で5年ぶりにパレスチナ統一?

英国のウォーターゲート「マードック盗聴スキャンダル」

盗聴スキャンダルに揺れるマードック帝国 地道な調査報道の成果

ゴールドマン・サックス VS ウォール街占拠 グレッグ・パラストが調査

「企業人格化」を否定するため憲法修正を推進する人々

「銀行口座移動の日」 さあ皆で大銀行から信用組合へ大移動

特権保護と不正隠しの武器と化した米国の司法 グレン・グリーンウォルド

大きすぎて投獄できない銀行 ウィキリークスへの攻撃

すべての人のためのニュース:米国メディアと人種の相関

ギリシャ国民投票を妨害するEUの背後にはデフォルト回避に必死なウォール街が

ギリシャとイギリスで数十万規模のストライキ 大胆な歳出削減と緊縮政策に抗議

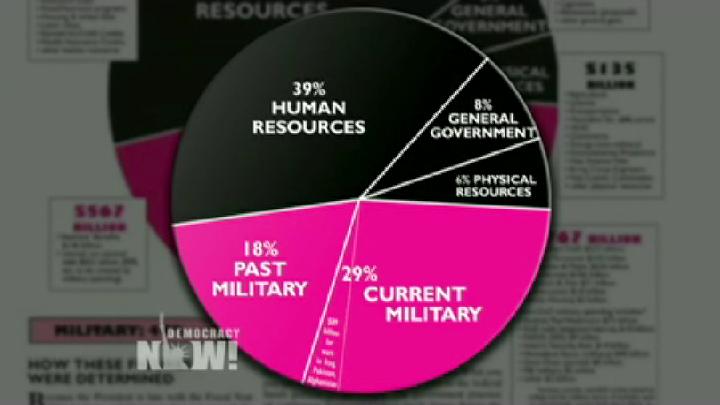

債務上限論争の勝ち組は金融市場と国防総省

ジュリアン・アサンジとスラボイ・ジジェクの対談 Part 2 新マッカーシズムの台頭、コミュニケーションの権利、アラブの春へのウィキリークスの影響、クレジット会社提訴など

ブルックリン橋で700人逮捕 「ウォール街占拠」が全米に拡大

労働組合や学生たちが合流 「新しい運動」の始まりか?

「ズコッティ公園は次世代の抵抗運動の象徴」マイケル・ラトナー弁護士

デイビッド・グレイバー:貧困層の債務は帳消しに!

「ウォール街を占拠せよ」 抗議運動のはじまり

オフショア金融とタックスヘイブンはグローバル経済の心臓部

ジュリアン・アサンジとスラボイ・ジジェクの対談 Part 1 ウィキリークスの理念と影響、マニング、米国での大陪審

【EXPRESS】伝説的バンドCSN&Yのクロスビー&ナッシュがウォール街占拠ライブを語る

トロイ・デイビスの処刑迫る

「食物テロリスト」の出現?公園の炊き出しを取り締まるオーランド市

高木仁三郎の盟友マイケル・シュナイダーが語るプルトニウムの恐怖と平和利用のペテン

AP記事が暴露 米原子力規制委員会が業界と共謀して安全基準の緩和に動く

米国が隠したヒロシマとナガサキ

セイモア・ハーシュ 「アラブの春」と湾岸諸国、サウジアラビア、米国

イランの核兵器開発疑惑は米国の諜報機関によって否定されている セイモア・ハーシュ

オバマ大統領のリビア攻撃は合法か?

フアン・コール エジプトの指導者は軍が決める

ゆらぐ米国中心の中東地域体制 ラシード・ハーリーディ

【Express】「ウォール街を占拠せよ」野営地にコミュニティが出現

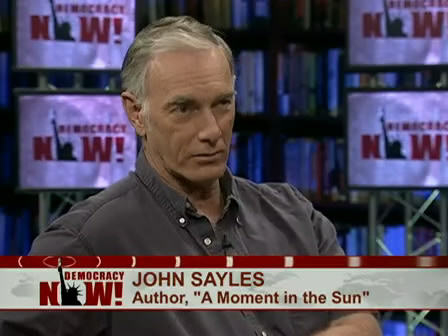

『陽だまりの時』ジョン・セイルズ監督に聞く

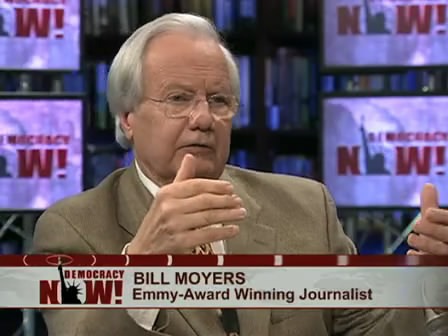

公共テレビの巨星ビル・モイヤーズ

【Express 】「私たちは99%」「ウォール街を占拠せよ」の市民の声

【Express 】「何かが始まった」マイケル・ムーア監督が「ウォール街を占拠せよ」デモに

アラブの春で米国のイスラエル=パレスチナ政策は変わったのか?

【Express】レベル・ディアス「ウォール街占拠」で「ぼくらは99%」パフォーマンス

化学業界の圧力をかわしホルムアルデヒドを発がん物質リストに追加

【EXPRESS】 特別番組:トロイ・デイビス処刑の夜──無実の訴え 世界各地で高まる支援の声も空しく ジョージア州が死刑を執行

「ウォール街を占拠」2週目に突入 非暴力デモで80人逮捕

公共支出の大幅削減にロンドンで50万人が抗議デモ

スティグリッツ 1%による 1%のための

財政の戒厳令?ミシガン州住人 非常事態法に訴訟

米国はイエメンで危険なゲームをしている 特殊部隊の秘密戦争

米国のイエメンでの秘密戦争 J・スケイヒル

エコロジー運動の哲学詩人デリック・ジェンセン

「緑の雇用」のバン・ジョーンズ、パワーシフトを訴える

ウラン濃縮工場 安全性を求める組合員をスト破りを使って弾圧

経済学者ハジュン・チャン 通貨戦争と「自由市場のウソ」を語る

FRBの6000億ドルの追加金融緩和は通貨戦争の懸念を煽る

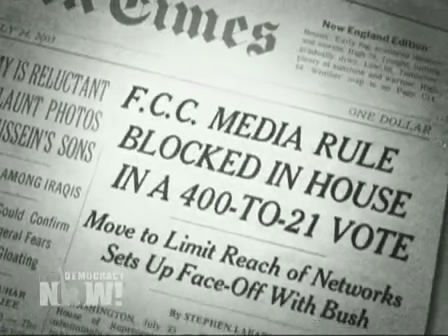

メディアの多様性に軍配 所有権規制緩和に動くFCCを裁判所が阻止

キャンベル教授 リビア介入をめぐる欧米の偏見、アラブの偏見

国連決議を踏みはずしたNATOと米国によるリビアへの軍事介入

自国への軍事介入拡大を要請する元リビア国連大使

リビア脱出をはかる移民労働者たち

ブラックウォーター創始者がアラブ首長国連邦で「キリスト教十字軍」を創設

国連報告草案 コンゴで大量虐殺をしたとしてルワンダ軍を非難

ルムンバ暗殺から50年 コンゴ独立の苦難

グレン・ベックの凋落:問題発言ニュースホストは経営のお荷物だった?

バンダナ・シバとモード・バーロウ 母なる大地の権利を語る (アースデイ特番)

30分に1人が自殺:借金と新自由主義改革に苦しむインドの農民たち

酷暑の地球 今後50年の生活

【Express】 福島原発事故の深刻化に立ちあがる市民 米仏はそれでも推進?

追悼:マニング・マラブル、その生涯と遺作『マルコムX:創られた人生』

マニング・マラブルが遺した マルコムXの実像・虚像

追放のハイチの元大統領アリスティドがようやく帰国

チョムスキー「米国にも民主化デモが必要だ」

デジタルの闇:米英企業が通信遮断と反体制家の身元割り出しでエジプト政府を支援

サイバー・セキュリティ強化のために国家安全保障局(NSA)の役割が拡大

ディープ・パケット・インスペクション:イラン政府のネット検閲を支援する欧米の通信企業

アルジャジーラの革命中継が見られないエジプトとアメリカ

WikiLeaks: モンサントの遺伝子組み換え作物を拒む欧州に米国が報復を検討

ショック・ドクトリンにご用心!組合つぶし法案と米国の火事場泥棒

ナオミ・クライン:究極の危機「気候変動」を利用して軍国主義が台頭?

ナオミ・クライン:支払う気のない入札で活動家が有罪に― ならば環境汚染企業は?

日本の放射能漏れが続く中、バーモントヤンキー原発は運転継続を認めよと州政府を提訴

ウィスコンシン州知事が「反組合法」に署名、18万人が抗議デモ

「潮目が変わる」組合つぶし法案の強行可決で高まる抗議のうねり

「これは階級戦争だ」マイケル・ムーア 組合潰し法案に対し闘争を呼びかけ

マイケル・ムーア「米国は破産なんてしてない」 ウィスコンシン州労働デモで演説

「魔人はランプから解き放たれた」アルジャジーラが率いるアラブ民衆革命

タハリールの攻防

ナワル・エル・サーダウィ「私たちの希望は日に日に大きくなる」

イザベル・ウィルカーソン:米国を作り変えた黒人の大移動

ジョージア州の刑務所で大ストライキ

フランスはハイチの「独立債務」を返還せよ

ラルフ・ネーダー:日本の事故で「原発ルネサンス」は終わった

J・スティグリッツ 緊縮財政の推進が世界経済を破滅にみちびく

フアン・コール:チュニジア暴動は労働運動とネット活動家が率いる大衆革命

「革命は可能だ」 チュニジアの教訓

35年の占領:西サハラ人の抵抗キャンプをモロッコ治安部隊が弾圧

【Express】ムバラク後:民主化のゆくえは

「ナイロビの蜂」原作者ジョン・ル・カレ特別インタビュー: グローバリゼーション、イラク戦争、情報操作

【Express】広島、被災地にすばやい救援体制

チリの経済学者マンフレッド・マックスニーフ:米国は「発展不全国」になりつつある

【Express】辻信一「すべての原発の即時停止を」

【Express】「夢が実現した」ムバラク辞任を祝うエジプト国民

【Express】神保哲生レポート:原発事故に追われ津波被災者の救助がおろそかに

メルトダウンの危機

スラヴォイ・ジジェク:欧州で勢いを増す反移民感情・極右発言

ティム・ショロック:朝鮮戦争終結には北朝鮮との直接対話しかない

ご近所の敵、中絶の権利をめぐる街角の闘い

ブラックウォーター関連会社 多国籍企業へ情報・保障サービスを提供 ネイション誌が明かす

【Express】シャリフ・アブドゥル・ク ドゥースのエジプト報告第一弾

【Express】 エジプト蜂起には前史がある

2008年ムンバイ襲撃事件の中心人物デイビッド・ヘッドリーの謎

オバマ大統領がインドに売りにいったもの

アルンダティ・ロイ オバマの戦争、貧困、マオ派の抵抗運動を語る

ボパール大事故の生存者ら数百人、オバマのインド訪問に抗議

巨大種子企業に立ち向かうカナダの一農民 農民の権利と種子の未来とは?

食への権利: 企業、外国政府による 土地の収奪で第3世界に飢餓

ラジ・パテル:モザンビークの食糧暴動に見える地球温暖化の真の姿

グーグルがCIAと共にネット監視技術企業に出資

DREAM法は数百万の若年不法滞在者の福音か、それとも新兵徴募装置か?

ジョン・ロス「怪物 メキシコシティの恐怖と贖い」

【Express】エジプト蜂起の火付け役アスマ・マフフーズのYouTubeビデオ

【Express】エジプト蜂起のフェイスブック呼びかけ人「私は英雄ではない」

ダニエル・エルズバーグ:内部告発者のテロリスト扱いに抗議

ジュリアン・アサンジが語る『ウィキリークス』

【Express】ロバート・フィスク 「差しのべた手を握りこぶしに変えたオバマ」

パキスタンの米軍と前代未聞の洪水被害

ネバダの空軍基地で無人機攻撃に抗議

コンゴの性暴力被害者の傷を癒す「喜びの町」

イブ・エンスラー 「私の癌とコンゴの癌」

ケニア人作家グギ・ワ・ジオンゴとの対話

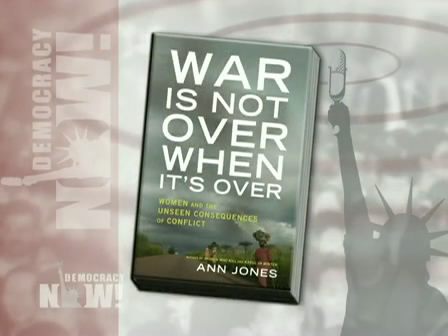

アン・ジョーンズが語る新著『終結しても終わらない戦争』

数百万人を飢えさせ責任を取らないウォール街の食糧バブル

証券詐欺訴訟の和解でゴールドマン・サックスの株価上昇

ローレンス・サマーズ大統領経済顧問が “やっと” 辞任

マイケル・ムーア自らを語る 映画づくりと政治活動(後半)

マイケル・ムーア自らを語る 映画づくりと政治活動(前半)

地球工学は温暖化回避の切り札か、自然をあなどる愚策か?

気候戦争 -過熱する世界での生き残りをかけた闘い

国連宣言 水は基本的人権

サラ・ペイリンの宗教観と政治

共和党のゴモラ 党を破壊した運動の内幕

チャルマーズ・ジョンソン死去 アメリカ共和国最後の日々

ソ連自壊の道を後追いする米国 「帝国の墓場」にはまる基地帝国

ティーパーティ運動と極右武装集団や人種差別団体のつながり

見えない戦争 経済制裁措置によるイラクの破壊

撤兵それとも恒久駐留? イラク米軍基地に数億ドルの投資を継続

軍事から外交へ? 傭兵に支えられたイラク占領のダウンサイジング

声なき人々の声、異なる見方を伝え、対話の架け橋をめざす独立報道機関アルジャジーラ

人と環境に迫り来る大規模経営の養豚、酪農、養鶏の脅威

イルカを殺すな! オスカー受賞映画「ザ・コーヴ」

オリバー・ストーンが中南米の政治変動に取り組んだ新作『国境の南』 後編

2010/6/21(Mon)

オリバー・ストーンが中南米の政治変動に取り組んだ新作『国境の南』 前編

2010/6/21(Mon)

ナオミ・クライン:本当の犯罪現場はG20サミット会場の中だった

サミットで600人逮捕 空前の警備支出で要塞化するトロント

マイケル・ヘイスティングス記者 マクリスタル失脚の背景を明かす

ジョン・ピルジャー「大メディアの役割は人々の目をふさぐことだ」

本物のクライメットゲート:自然保護団体が最大汚染企業と結託

ウィキリークスの背景には、ハッカー文化が

米軍内部告発者の逮捕、ウィキリークスは地下に潜る

マビマルマラ号から持ち出されたビデオに映るイスラエル軍の襲撃と殺戮

ガザ支援船団襲撃のイスラエル側の説明は穴だらけ

ガザに向かう支援船団をイスラエル海軍が公海で襲撃

巨額の政治献金で公共政策をあやつる石油業界

原油流出事故で明らかになったBPのおそまつな安全管理実績

マッセイ炭坑爆発事故 遺族が連邦裁判所に情報公開を求める

アリス・ウォーカーの新作 ルワンダ、コンゴ、パレスチナで見た地獄

パンクロックの伝説パティ・スミス

2010/4/29(Thu)

マイケル・ムーア 医療保険制度改革法案は「資本主義にとっての勝利」

「ギリシャの民衆は欧州全体のために闘っている」タリク・アリ

105000個のタトゥー:見える死者と見えない死者を身体に刻む

ウィキリークスのイラク民間人爆撃ビデオ 米兵の行動は訓練どおり

米国が南米最貧国への気候対策援助を削減する理由

ティキパヤで「気候変動と母なる大地のための世界民衆会議」開催

資源搾取はもう許さない ボリビアの鉱山スト

コチャバンバ「水戦争」から10年 民営化阻止の民衆闘争をふり返る

核保安サミットの「から騒ぎ」、イスラエルの核はどうする?

米露核軍縮条約の調印は、ほんとうに画期的?

70億ドルの核備蓄追加予算

全米にはびこる「ゾンビ原発」

タビス・スマイリーがオバマ大統領とキング牧師を徹底比較

フレッド・ハンプトンの死 FBIとシカゴ市警によるブラックパンサー暗殺

米国ジャーナリズムの起死回生

閉じゆく自由空間 コムキャストのNBC合併とデジタル時代のメディア独占

『監視国家アメリカの出現』 シェーン・ハリス新著を語る

ここまできた監視社会 学校が配るPCが生徒を自宅で監視?

地球温暖化を否定するエネルギー業界のPR作戦

「最初は悲劇、二度目は喜劇」ジジェク金融危機後の世界を語る

金融規制見直し案はウォール街に改革をもたらすか?

イスラエルに対するボイコットは有効か?

フリーダム・ライダーズ 人種隔離バスへの抵抗

「作られるうつ病:現代病の隠れた歴史」

マイケル・ポーランの新提言「広告で見た食品は買うな」

米国初のマリファナ・カフェがポートランドにオープン

歴史家ハワード・ジン(1922-2010)追悼 ノーム・チョムスキー、アリス・ウォーカー、ナオミ・クライン、アンソニー・アーノーブ

沖縄からグアム、ハワイへ 太平洋米軍基地の拡大に反対する国際的連帯の呼びかけ

アメリカの急進派 ノーマン・フィンケルスタインの記録映画が登場

女性メディア基金 2009年の生涯功労賞をアミラ・ハスに

ホワイトパワーUSA 増殖する右翼民兵組織

「フォードランディア」失われたジャングル都市の盛衰

上院のフィリバスター(議事妨害)ってなに?

民主党は議事妨害を口実に公的医療保険の選択肢を法案から排除

議会の民主化こそが、すべての改革案件に先行 ローレンス・レッシグ

エルサレムの歴史的ムスリム墓地をつぶして「寛容の博物館」?

CIA工作員を起訴したイタリアの検事

戦争の地獄を持ち帰る者たち イラク帰還兵による殺人、自殺、誘拐

ハイチ地震現地報告 震源地レオガンを行く

ハイチ地震現地報告 「治安上の危険」が救援物資や配給を妨げる

ハイチ地震現地報告 「軍隊よりもガーゼを」首都総合病院

スティーブン・ヒル『ヨーロッパの約束』

J・スティグリッツ オバマ政権の経済金融政策1年目を批評

ブラックウォーターゲイト: イラク、アフガニスタン、ドイツの事件関与で非難の嵐

ブラックウォーターのパキスタン秘密戦争 民間会社の暗殺・拉致計画への参与

スコット・リッター元国連査察官 イランの核開発問題は「政治がらみの空騒ぎ」

"リベラル派のライオン"テッド・ケネディ上院議員の46年

米支援のエルサルバドル軍によるイエズス会司祭6人の殺害から20年

イスラム世界と5つの戦争を遂行するアメリカ

我々が投票したコミュニティ活動家はどこに?

ゴールドマン・サックスはいかにして危ないモーゲージ債を売りぬけたか

金融救済措置から1年 注がれた7000億ドルはどこへ?

世界水フォーラムは「水の民営化」を促進する企業見本市

シアトルの反WTO闘争から10年 後編

シアトルの反WTO闘争から10年 前編

G77議長「米国主導の提案は何百万のアフリカ人の死を意味する」

クリントン長官の途上国向け資金援助提案は露骨な脅迫

COP15会場から主要環境団体を締め出す国連

ナオミ・クライン 地球の運命は「気候正義」を求める大衆運動にかかっている

エコノミックヒットマンが明かす世界金融市場崩壊の理由とやり直しの道

「貧困の終焉?」グローバル経済の収奪構造をえぐるドキュメンタリー

「貧困は最大の人権問題」アムネスティ・インターナショナル事務総長

新段階を迎えるゲイ権利運動

タリバンを善人に見せるためにやってきたようなもんだ

「ファミリー」米国権力の中枢にひそむキリスト教原理主義

ブラックウォーター創業者のムスリム撲滅の使命

FCCが自由で開かれた環境を守る「ネットの中立」規定を提案

先進国は援助ではなく「気候債務」を返済せよ

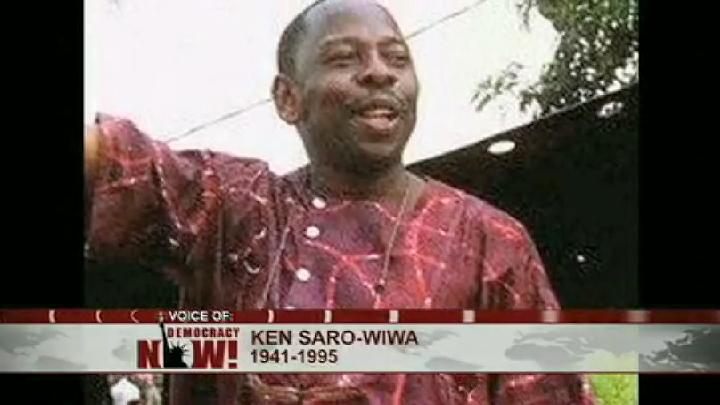

ナイジェリアの環境運動家ニモ・バッセイ:先進国は気候問題でアフリカに借りがある

カーボン排出権取引は地球温暖化防止の効果なし

GMの金のなる木 ブラジルの森林から見るカーボン取引の矛盾

カリフォルニア巨大刑務所システムの内情

ピッツバーグG20 サミット抗議鎮圧で出現した「警察国家」の光景

アルンダティ・ロイが語るインド経済成長の犠牲者たち

島国モルディブが温暖化の脅威を訴える

故郷を返せ!インド洋の米軍基地ディエゴガルシア島

ジョン・ピルジャー 「盗まれた島」ディエゴガルシア

『ケイトンズビル事件の9人』 演劇でみるベトナム反戦運動

"アメリカでいちばん危険な男"ダニエル・エルズバーグとペンタゴン文書

ナオミ・クライン 「マイノリティのデスマッチ オバマ時代の人種問題」

ブラザー・ウエスト 生きるも愛すも大声で

南部奴隷蜂起を企てたジョン・ブラウン 『民衆のアメリカ史』朗読会より

アメリカの急進派 I・F・ストーンの生涯とその時代

「占領を祝うな!」トロント映画祭のテルアビブ特集に文化人らが抗議

ノーム・チョムスキー「ガザ危機へのオバマの立場はブッシュと同じ」

ガザ攻撃時のイスラエルの戦争犯罪 国連調査で明らかに

「地獄に作られた楽園」カトリーナ被災地で生まれた驚くべき共同体

ハリケーン被災の病院で起きた患者の集団「安楽死」

太平洋の「不沈空母」グアム 米軍基地移設で潰される先住民社会

NAFTA見直しの公約を反故にするオバマ大統領

メキシコの汚い麻薬戦争

隣の奴隷 現代アメリカの人身売買と奴隷制

軍事政権をうるおすフィジーウォーター

天然ガス掘削による地下水の汚染

全米の水質汚染、NYタイムズが危険度を調査

資本主義の問題に真っ向から挑むマイケル・ムーアの新作 『キャピタリズム~マネーは踊る』 後編

資本主義の問題に真っ向から挑むマイケル・ムーアの新作 『キャピタリズム~マネーは踊る』 前編

米印の核協力は印パ軍拡競争に拍車をかける

米国内の秘密刑務所CMU 体験者が初めて明かす獄中生活

米連邦最高裁 ムミア・アブ=ジャマール死刑囚の再審請求を却下

プリズン・ラジオ 獄中のムミア・アブ=ジャマールとの対話

マイケル・ジャクソン「キング・オブ・ポップ」の軌跡と遺産

CIAやFBIの権力乱用を捜査したチャーチ委員会

ベトナム戦争の総指揮者ロバート・マクナマラ

ナオミ・クライン&アビ・ルイス 労働者自主管理という解決法

アルゼンチンの労働者自主管理工場から

シカゴの工場占拠 操業再開で労働者が職場復帰

コンゴ内戦の性暴力とアフリカの「資源の呪い」 後編

コンゴ内戦の性暴力とアフリカの「資源の呪い」 前編

オバマ大統領ガーナへ サハラ以南のアフリカへ初の公式訪問

中国のサファリ 高まる存在感

ゲイ人権運動の先駆者クリーブ・ジョーンズとワシントン行進

元陸軍長官も撤廃を求める米軍の同性愛公言禁止政策

ロボット革命と21世紀の戦争

インディアナ州兵 イラクでの化学物質被害でKBRを告訴

ブッシュ政権の拷問政策にオバマはどう対応すべきか? 後編

ブッシュ政権の拷問政策にオバマはどう対応すべきか? 前編

ハミッド・ダバシ イラン選挙不正への抗議は「革命ではなく公民権の運動」

イランの政治犯釈放を求め国連前で3日間のハンスト

教師や親たちがハンストを決行するロサンゼルスの学校

ペルー警察、アマゾンのジャングルで先住民虐殺か

先住民の権利を訴える女優クオリアンカ・キルヒャー

Googleブックサーチ訴訟の和解は裁判制度を利用した独占の正当化

木っ端みじん デジタル化で吹っ飛ぶ あなたの暮らし、自由と幸福

ホンジュラスのクーデターの背景をたどる

エクアドルのコレア大統領へのインタビュー

「利益至上主義が新聞を殺した」非営利ジャーナリズムの提案

G20とNATOサミットに抗議するヨーロッパの人々

デビッド・ハーベイ 経済危機と新自由主義について語る

オバマのブラックウォーター? 傭兵会社トリプル・キャノピー

AIG救済はウォール街インサイダーによる連邦政府のっとり

オバマの金融チームは金融危機を招いた張本人たち バーニー・サンダース

あなたもISPになれる デジタル格差を埋める非営利プロバイダ創始の手引き

AT&Tがパブリックアクセスを差別待遇

ダルフール殺戮でスーダン大統領にICCの逮捕状 是非をめぐる討論

トーマス・ゲーガン 無制限の高金利が米経済を破壊してきた

タリク・アリ パキスタン民衆の勝利を語り、「社会主義の再考」を促す

アルンダティ・ロイ 「9は11ではない(そして11月は9月ではない)」

「リスナーのための放送局」パシフィカ・ラジオの60年 後編

「リスナーのための放送局」パシフィカ・ラジオの60年 前編

ガザ救援物資コンボイを率いた英国議員カナダで入国拒否

壊滅地帯 封鎖されたガザの経済

ハマスを支援? 米ムスリム慈善団体「ホーリランド財団」への迫害

「ベルゲン=ベルゼンの日記 1944-45」 アミラ・ハスが問う母の沈黙

ワシントンで温暖化放置にNo! 市民的不服従と立ち上がる若者たち 後編

ワシントンで温暖化放置にNo! 市民的不服従と立ち上がる若者たち 前編

ジョン・キューザックが映画でおちょくるイラク戦争の腐敗とボロ儲け

グアンタナモ収容者の異議申立の権利を認める最高裁判決 3度目の正直?

ユタの大学生 原野を救うため飛び入り入札で権利買い占め 後編

ユタの大学生 原野を救うため飛び入り入札で権利買い占め 前編

先住民作家ルイーズ・アードリックの独立系書店

日用品の毒性規制の遅れが米国製品の市場を狭める

温室効果ガスは予想を超えた速さで増加中 新政権の対策は? 後編

温室効果ガスは予想を超えた速さで増加中 新政権の対策は? 前編

コナー・フォーリー「人道主義は いかに戦争へと向かったか」

ルワンダ虐殺に取り組んだ人権活動家アリソン・デフォージ

ニューディールを支えた女性 ルーズベルト政権の労働長官フランシス・パーキンスの人生

グアドループ労働者のゼネスト勝利 フランス本土にも影響

シカゴの工場座り込み 労働者側がバンカメの融資を勝ち取る

フロリダの農業労働者 トマト価格をめぐりサブウェイと合意

オバマの戦争 アフガニスタン干渉の過去、現在、未来 後編

オバマの戦争 アフガニスタン干渉の過去、現在、未来 前編

アフガニスタンにはオバマが主張する軍事解決などない

新政権に望む環境農業対策 後編

新政権に望む環境農業対策 前編

ロッキーマウンテン・ニューズ紙が廃刊に

ブログによる革命 各国のオンライン・ジャーナリスト弾圧

イラクで拷問を採用したことが何千もの米兵を死に追いやった

フルーツの政治学とミラクルベリーの秘史

ボディショップを創始した環境活動家アニータ・ロディック

米軍基地の国ドイツ 後編

米軍基地の国ドイツ 前編

ラムズフェルド元長官は囚人虐待に直接の責任がある-米上院報告

ソマリア沖のもう一つの海賊行為

アリス・ウォーカーと公民権運動指導者ボブ・モーゼス

子供の権利を守って数十年 マリアン・ライト・エーデルマン

赤道ギニアの独裁者は米国の友人

共和党のITグル、飛行機事故で死亡

ホワイトハウスのベテラン記者へレン・トーマスが語るブッシュ政権

ノーム・チョムスキー「これからどうなる?選挙、経済、世界」

オバマの景気対策と金融再生計画を辛口採点

世界経済危機で10億人が貧困へ 露呈する自由貿易主義の欺瞞

「白い肌のテロリスト」 反アパ ルトヘイトの詩人ブレイテンバッハ 後編

「白い肌のテロリスト」 反アパ ルトヘイトの詩人ブレイテンバッハ 前編

アシャ・ハジと女たちが作るソマリアの「第6氏族」

打倒!石油専制─世界最強産業との闘い

石炭はクリーンになりうるのか?

11月4日もう一つのサプライズ 中絶容認派が再勝利、州上院で女性が過半数に

米司法省 企業起訴を避ける傾向顕著に

戦時下の性暴力に終止符を モニカ・ハウザー

インドの魂"―クリシュナマル・ジャガナサン

ライトライブリフッド賞、スウェーデンの「もうひとつのノーベル賞」

「貧困のアメリカ史」スティーブン・ピムペア

バーバラ・エーレンライク「捨てられるホワイトカラー」

息子は戦死、家は競売に 貸し手より借り手の救済を

保守論客 クリントン以来の金融規制緩和をファシズムへの道と非難

土地を取り戻せ 差し押さえ住宅の占拠

ハワード・ジン講演「戦争と社会正義」

「貧者の銀行家」ムハマド・ユヌス ソーシャルビジネスと資本主義の未来を語る

ホワイトスペースを開放せよ 電波は誰のもの?

一石二鳥のグリーンカラー経済

アヴィ・シュライム イスラエルは「国家テロ」で和平を阻んでいる

バラク・オバマと米国の外交政策の今後

2008/11/6(Thu)

反戦イラク帰還兵のにがい退役軍人記念日

党大会の因習を打破せよ 2.エイミーたちが逮捕!

党大会の因習を打破せよ 1.華麗なスピーチの陰で

コミュニティ・オルガナイザー達が共和党の攻撃に反論

コーネル・ウエスト教授 バラク・オバマ新大統領を語る

ブラックパンサー党シアトル支部設立から40年

パラグアイ大統領に「貧者の司祭」フェルナンド・ルゴ当選

ルゴ大統領 解放の神学、中南米と世界の現状と展望を語る

生き延びるため「命を懸ける」世界的アパルトヘイト時代の米国移民物語

「プラン・メキシコ」麻薬撲滅に名を借りたNAFTAの軍事化

イスラエルは白リン弾の違法使用に加え新兵器も実験?

スティーブ・コルの新著『ビンラディン 或るアラブの一族と米国の世紀』

ビル・モイヤーズ メディア改革の必要を語る

グルジア紛争はカスピ海のエネルギー資源をめぐる覇権争い

ガザのゲルニカ イスラエルによる空爆で300人以上が死亡

気候変動の第一人者ジェイムズ・ハンセン博士に政府の弾圧

環境運動の火付け役レイチェル・カーソンと『沈黙の春』

エイモリー・ロビンズ:原子力は気候変動を悪化させる

ローリー・アンダーソンの新作「ホームランド」

奴隷制とよばれない奴隷制 黒人再奴隷化の歴史

アフリカ系有権者の投票を阻むあの手この手

「米国覇権の経由地パキスタン」タリク・アリ

パキスタン軍 北西部国境地帯でタリバン掃討作戦 D・バーサミアン

ナオミ・クライン 金融救済で暴利をむさぼるのは誰?

核拡散防止条約から40年 潮目の変化か

ジョセフ・スティグリッツ「今は救済だ、あとで見直せばいい」

1933年ルーズベルト就任演説「他人の金による投機に終止符を」

辞任したNY初の公立アラビア語学校の校長 マッカーシズムの再来に抗議

アルジャジーラが共和党候補を誘拐?

パレスチナの詩人マフムード・ダルウィーシュ死去

ガザ解放船がキプロスを出航 イスラエルの封鎖を破れ!

『あなたは大統領になれない』 米国民主主義の驚くべき障壁

大統領候補者討論会に議論がない理由

「聴くことは愛すること」普通の人の語りを記録する社会史プロジェクト

食糧暴動で揺らぐムバラク体制下のエジプト

環境団体がG8首脳を非難 地球温暖化への取り組みが後退

ペンタゴンの御用「軍事専門家」 国防省のプロパガンダ策を検証

新聞に未来はあるか?人員削減、部数縮小、広告減少の負のスパイラル

米国労働者の冬の時代

カーライル・グループ 民間軍事諜報企業ブーズ・アレン・ハミルトン買収へ

パトリック・コウバーンが語る 米軍地位協定をめぐる対立

ナオミ・クライン 火事場泥棒の資本主義を検証 "ショックドクトリン"応用編ー前半

チョムスキー・ジン異例の共同インタビュー 市民的不服従の勧め

世界的食糧危機の中 G8サミットは豪華ディナーを楽しむ

ラージ・パテルが語る世界貿易機関の交渉決裂

農業関連大手モンサント社の恐怖の収穫

「命名のポリティクス」 マフムード・マムダニが語るダルフール

スーダン政府がダルフールの村を空爆 死者14人

下院司法委員会 異例の大統領弾劾についての公聴会を開く

2008/7/28(Mon)

米連邦銀がベアー・スターンズ社を「救済」

アブダビがシティグループの最大株主に 石油高騰で金融危機に救世主

ロバート・F・ケネディ暗殺から40年

伝説の労働活動家シーザー・チャベスの日

拷問を容認させたブッシュ政権の法律顧問たち

戦争犯罪人を逃がすな 英国の活動家がボルトン前米国連大使の私人逮捕を試みる

コロンビア大学紛争から40年 当時の学生リーダー4人が振り返る

マジックリアリズム作家イサベル・アジェンデ-家族の思い出、女性、拷問、移民

ローレンス・レッシグ ネットの中立性を守れ

メディア改革全国会議 電波を民主化せよ

スラヴォイ・ジジェクとの対話 「あれから40年、我々は今?」 後編

スラヴォイ・ジジェクとの対話 「あれから40年、我々は今?」 前編

あれから40年 タリク・アリの「ストリート・ファイティング・イヤーズ」

あれから40年 1968年フランス5月革命

ベトナムの「ソンミ虐殺」事件から40年

拷問と民主主義 後編

拷問と民主主義 前編

フードスタンプ受給者が、かつてなく増加

2008/4/2(Wed)