◇学生字幕翻訳コンテスト2021課題ラインアップ♢

2021年度(第7回)コンテストの課題動画です。複数の課題に挑戦することも可能ですが、申し込みは各動画ごとに別々に行ってください。ここに指定した参考動画の他にも、関連するテーマの字幕つき動画がデモクラシー・ナウ!ジャパンの動画アーカイブにありますので、探してみてください。

課題ごとの参考動画は、YouTubeチャンネルからも見られます。こちらのリストから、適宜ごらんください→ YouTube「2021学生字幕翻訳コンテスト参考動画リスト」

課題1:知的財産権と人命

100カ国以上がWTOに求めるワクチン特許の適用免除を米国が阻む理由は?(11分)

http://democracynow.jp/dailynews/21/02/25/1

COVID-19ワクチンの接種により欧米の国々では感染が沈静化していますが、世界の多くの国ではワクチンの入手が困難であり世界全体の死者数は増え続けています。この一因は、特許権を持つ製薬会社がワクチン製造を独占していることにあります。世界中に短時間で供給するためには、これらのワクチンの特許権に制限を加える必要があります。特許権保護を義務づけるWTO(世界貿易機構)のルールを一時的に免除するように、100か国以上が呼びかけているのはそのためです。ウィルスに国境はないので、ワクチンが世界中に行き渡ることは先進国の人々にとっても必要です。企業の利益と人命のどちらを優先するのかが問われています。☆課題は冒頭から10分のところまでです。

日本語字幕つき参考動画:気候変動が感染症の流行を起こりやすくしている(8分) YouTube

課題2:巨大テック企業の脅威

ベゾスが退任してもアマゾンの「略奪的ビジネスモデル」は続く(8分)

http://democracynow.jp/dailynews/21/02/03/3

アマゾン創業者ジェフ・ベゾスが今年中に最高経営責任者(CEO)を退任すると発表しました。彼の下でアマゾンはオンライン書籍販売の単一事業から多岐の事業にまたがる巨大なビジネス帝国にのし上がりました。しかし、常識破りの急成長の裏には略奪的なビジネスモデルがあります。民主主義を脅かすほどに富と力を集中させた巨大テック企業への懸念が高まり、議会で追及されたことが今回の発表につながったようですが、果たしてベゾスの退任でアマゾンは変わるのでしょうか?

日本語字幕つき参考動画:ワシントンポストを買ったベゾスのアマゾン・ドット・コムはグローバル企業の象徴(33分)YouTube

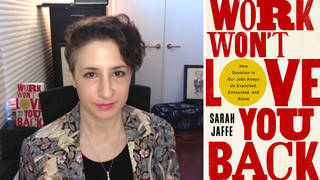

課題3:ギグエコノミー

『仕事は報いてはくれない』(9分)

http://democracynow.jp/dailynews/21/02/17/3

新型コロナ感染症の拡大による経済危機で、何百万人もの労働者が不安定な条件におかれています。労働と経済的正義をテーマとするジャーナリストのサラ・ジャフィに、彼女の新著について話を聞きます。Work Won’t Love You Back:How Devotion to Our Jobs Keeps Us Exploited, Exhausted, and Alone(『仕事は報いてはくれない:どれほど尽くしても、仕事は、私たちを搾り取り、疲れ果てさせ、孤独にする』)は、「仕事への愛」という神話が、有害な職場の増大に果たしてきた役割などを分析しています。やりがい搾取の構造がコロナ禍で顕わになり、抵抗する人が増えています。

日本語字幕つき参考動画: 世界で一番幸せな場所? ディズニーの遺産相続人がディズニーランドの労働者酷使について批判(6分)YouTube

課題4:マイノリティの政治進出

デブ・ハーランドの内務長官指名は先住民系米国人にとって「重要な一歩」(7分)

http://democracynow.jp/dailynews/20/12/18/2

2020年の総選挙で注目されるのが民主党の躍進をマイノリティの投票が支えていたことです。それを反映して新政権にもマイノリティの出自を持つ人々が多く登用されています。その代表的な例としてニューメキシコ州の下院議員デブ・ハーランドの内務長官指名を取り上げました(現在は就任しています)。彼女は先住民系米国人としては初めて閣僚の地位に就くことになります。先住民から土地を奪って国を拡大してきた歴史にかんがみれば、画期的な出来事です。農村地帯開発経済学者で、ネイティブ・アメリカン活動家のウィノナ・ラデュークは、「インディアンの人々こそが、この土地を管理する方法を知っています」といいます。

★課題には、続きのセクションの冒頭も含まれています。

http://democracynow.jp/dailynews/20/12/18/3

日本語字幕つき参考動画:ウィノナ・ラデューク 「インディアンの土地の軍事化」を語る(17分)YouTube

課題5:中南米と米国

チリの国民投票はピノチェト時代の憲法の改正を圧倒的に支持 (15分)

http://democracynow.jp/dailynews/20/10/28/4

チリでは国民投票が行われ、ピノチェト独裁政権時代の憲法の改正が圧倒的多数で支持されました。2019年に社会経済的格差に抗議する大規模な運動が国を揺るがし、社会改革に踏み出してからちょうど一年となります。チリの新自由主義は、中南米では長年にわたり倣うべき手本とされてきましたが、「今回の国民投票によって、チリ型モデルや新自由主義のうたい文句がウソだというメッセージが、中南米全域に発信されました」と、ゲストのパブロ・ビバンコは言います。

日本語字幕つき参考動画:「ショックドクトリン 大惨事につけ込んで実施される過激な市場原理主義改革」ナオミ・クライン新著を語る 2(17分)

YouTube

課題6:人種偏見と政治

ビエト・タン・ウェン アジア系ヘイトの根源を語る:米国の植民地主義から中国脅威論まで(後半11分)

http://democracynow.jp/dailynews/21/03/22/1YouTube

アトランタの連続銃撃事件を受けて、アジア系アメリカ人を狙ったヘイトクライムに抗議する動きが続いています。銃を持った白人男性がアジア系所有のマッサージ店3店を次々と襲撃し、アジア系女性6人を含む8人を殺害しました。ジョージア州アトランタにある州議事堂の周囲をはじめ米国各地の街頭で何百人もの人々が集まり、アジア系に対する人種差別をやめるよう訴え、8人の犠牲者を追悼しました。米国のアジア系に対する憎悪は「ちっとも目新しいものではありません。米国でのアジア系に対する暴力の歴史はアジア系移民の流入までさかのぼります」と、ビエト・タン・ウェンは言います。彼はピュリツアー賞を受賞したベトナム系米国人作家です。彼は、中国を敵視する弁舌が共和党と民主党の両方の指導者の口から流れていることの危険性を語り、それが世間的なアジア系米国人に対する猜疑心につながっていると指摘します。前半10分ぐらいまではすでに字幕を付けてあります。この続きからお願いします

日本語字幕つき参考動画:70年前に強制収容された12万人の日系米国人:ふたたび起こる可能性(17分) YouTube

☆2020年度のラインアップへ

☆2019年度のラインアップへ

☆2018年度のラインアップへ

☆2017年度のラインアップへ

☆2016年度のラインアップへ

☆2015年度のラインアップへ